旅游扶貧是通過開發貧困地區的旅游資源,興辦旅游經濟實體,使旅游業形成區域支柱產業,從而實現貧困地區居民和地方財政雙脫貧致富。在鄉村振興的戰略中,發展鄉村旅游是實施農業供給側結構性改革的重要途徑之一,把農產品變成旅游商品,把農村變成旅游區,來帶動農民致富是鄉村旅游的核心目的,也是實現鄉村振興發展的重要抓手。

2018年中央一號文件《中共中央國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》提出構建農村一二三產業融合發展體系。實施休閑農業和鄉村旅游精品工程。

2018年兩會政府工作報告中提出深入推進產業、教育、健康、生態扶貧,補齊基礎設施和公共服務短板,激發脫貧內生動力。

2017年10月24日國家旅游局、國務院扶貧辦、國家林業局聯 合印發《國家旅游局、國務院扶貧辦、國家林業局關于開展旅游精準 扶貧示范項目申報工作的通知》

2018年2月27日國家旅游局發布《國家旅游局關于進一步做好當前旅游扶貧工作的通知》

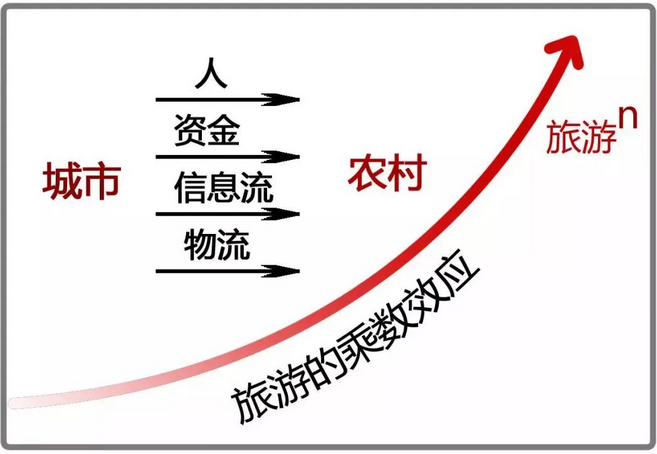

鄉村旅游扶貧是長期有效精準扶貧的方法,是實現鄉村振興的重要途徑之一。經濟發展水平低的貧困地區產業基礎薄弱,迫切需要尋求某種產業發展的推力。鄉村旅游的發展會形成人流、物流、信息流和資金流,由城市自發而持續地向農村傳輸,發揮旅游乘數效應,達到發展經濟的目的,成為貧困地區發展的推力。

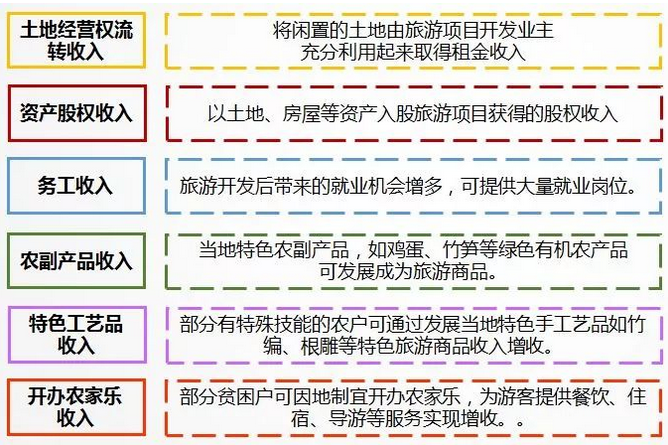

1.土地經營權流轉收入。將閑置的土地由旅游項目開發業主充分利用起來取得租金收入。

2.資產股權收入。以土地、房屋等資產入股旅游項目獲得的股權收入。

3.務工收入。旅游開發后帶來的就業機會增多,可提供大量就業崗位。

4.農副產品收入。當地特色農副產品,如雞蛋、竹筍等綠色有機農產品可發展成為旅游商品。

5.特色工藝品收入。部分有特殊技能的農戶可通過發展當地特色手工藝品如竹編、根雕等特色旅游商品收入增收。

6.開辦農家樂收入。部分貧困戶可因地制宜開辦農家樂,為游客提供餐飲、住宿、導游等服務實現增收。

1.景區依托型:

——“旅游景區+貧困村”扶貧模式

成熟景區巨大的地核吸引力為區域旅游在資源和市場方面帶來新的發展契機,周邊鄉村借助這一優勢,往往成為鄉村旅游優先發展區。這一類型鄉村旅游開發,依托景區發展戰略制定鄉村自身的旅游發展規劃,并將其發展納入依托景區的旅游規劃體系,從景區的發展前景中,準確尋找旅游發展契機。

在產品開發上與景區在內容和功能上互補發展,加強與景區的線路連接,依據客源市場及本身特點深度開發鄉村體驗產品,充分調動吃、住、行、游、購、娛六大旅游要素,吸引游客前去旅游消費,引導村民群眾參與發展旅游產業,促進當地群眾增收。實現脫貧致富。

2.產業依托型:

——“旅游商品基地+農戶”扶貧模式

產業依托型以村莊內部的優勢農業為依托,通過拓展農業觀光、休閑、度假和體驗等功能,開發“農業+旅游”產品組合,帶動農副產品加工、餐飲服務等相關產業發展,促使農業向二、三產業延伸,實現農業與旅游業的協同發展。以特色農業的大地景觀、加工工藝和產品體驗作為旅游吸引物,開發深度觀光、休閑、體驗等旅游產品,帶動餐飲、住宿、購物、娛樂等產業延伸,產生強大的產業經濟協同效益。

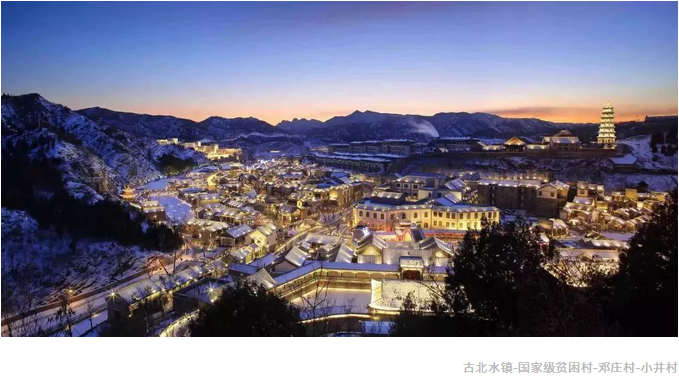

3.歷史文化依托型:

——古村古鎮旅游開發扶貧模式

古村古鎮旅游是鄉村旅游體系中一個比較獨特的類型,以其深厚的文化底蘊、淳樸的民風和古香古色的建筑遺跡等特點受到游客的喜愛。但是,旅游發展中保護與開發之間的矛盾,傳承與商業化的博弈等,也給景區發展帶來了諸多限制。古村古鎮旅游在實現其經濟價值的同時,更肩負著歷史文化傳承的公益使命。

旅游開發中必須將古文明傳承和歷史文化弘揚作為重要內容。當前,古村古鎮旅游中文化傳承的主要從以下7種方面進行文化活化:遺跡保護、氛圍延續、民俗體驗、節事活動、工藝傳承、藝術繼承、紀念品開發。

4.民俗依托型:

——“旅游+文化商品+農戶”扶貧模式

民俗依托型鄉村旅游具有文化的原生性、參與性、質樸性及濃郁的民俗風情的特點,獨具一格的民族民俗、建筑風格、飲食習慣、服飾特色、農業景觀和農事活動等,都為民俗旅游提供了很大的發展空間。我國民俗旅游開發資源基礎豐富,特點鮮明,區域性和民族個性較強,發展優勢明顯。同時由于投資少、見效快,逐漸成為少數民族聚集區經濟發展中新的增長點和旅游亮點,得到當地政府的大力支持。

這類村莊應充分利用當地資源優勢,積極建辦當地特色文化旅游產品研發生產基地和銷售企業,帶動村民參與旅游商品制作和銷售,讓貧困戶增收脫貧。

5.投資創業型:

——“旅游雙創+就業”扶貧模式

充分發揮旅游業就業容量大、進入門檻低的優勢,在鄉村積極開展旅游“大眾創業、萬眾創新”,通過大力發展旅游飯店等勞動密集型企業,引導大學生和返鄉農民工參與旅游開發,引導貧困群眾從事鄉村旅游發展,帶動休閑農業、鄉村旅游、戶外運動、工程建筑等產業發展,解決了當地人口就業問題,實現農民增收。